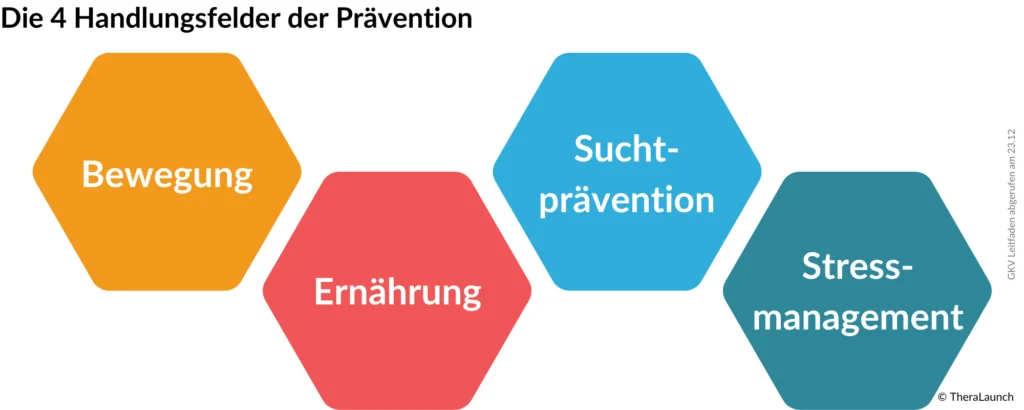

Als Präventionsanbieter ist die Zertifizierung Ihrer Kurse durch die Zentrale Prüfstelle Prävention (ZPP) entscheidend für die Förderung durch die gesetzlichen Krankenkassen. Sie ermöglicht es Ihren Kursteilnehmern, finanzielle Unterstützung zu erhalten, was die Attraktivität Ihrer Angebote erhöht. Doch welche Kursarten werden von der ZPP anerkannt? Dafür hat der Gesetzgeber vier Handlungsfelder definiert, in denen Sie Präventionskurse anbieten dürfen.

Ob Sie einen Kurs zur Förderung der Bewegungsgewohnheiten, zur gesunden Ernährung, zur Stressbewältigung oder zur Suchtprävention anbieten möchten – in diesem Beitrag finden Sie alle wichtigen Informationen, um Ihren Kurs erfolgreich zertifizieren zu lassen und damit Zugang zu den Fördermöglichkeiten der Krankenkassen zu erhalten.

Inhaltsverzeichnis

Exkurs: Was ist die Zentrale Prüfstelle Prävention (ZPP)?

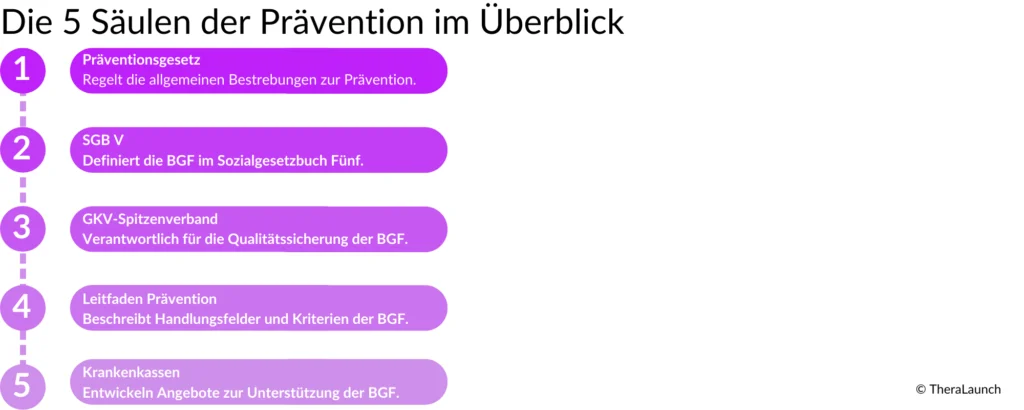

Die Zentrale Prüfstelle Prävention (ZPP) ist die zentrale Instanz in Deutschland, wenn es um die Zertifizierung von Präventionskursen nach § 20 SGB V geht. Sie agiert als Bindeglied zwischen Krankenkassen und Kursanbietern und stellt sicher, dass Präventionskurse bestimmte Qualitätsstandards erfüllen. Ziel ist es, einheitliche Kriterien für Kurse zu gewährleisten, die von den gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst oder finanziert werden.

Falls Sie bisher nicht wissen, was ein Präventionskurs ist, empfehlen wir Ihnen zunächst unseren Beitrag zu lesen, indem wir genau erklären, was einen ZPP Präventionskurs ausmacht, wie er sich von Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGa) differenziert.

Was macht die Zentrale Prüfstelle Prävention (ZPP)?

Die ZPP überprüft und zertifiziert Präventionskurse in vier festgelegten Handlungsfeldern: Bewegungsgewohnheiten, Ernährung, Stressbewältigung und Suchtprävention. Dabei stellt sie sicher, dass die angebotenen Kurse den Vorgaben des "Leitfaden Prävention" des GKV-Spitzenverbandes entsprechen.

Für Kursanbieter bietet die ZPP einen klaren Rahmen, um ihre Kursinhalte und -konzepte an den geforderten Qualitätsstandards auszurichten. Ein wichtiger Vorteil: Nach erfolgreicher Zertifizierung können die Kurse durch Krankenkassen bezuschusst werden, was sowohl die Attraktivität des Angebots als auch die Teilnahmezahlen deutlich steigert.

- ZPP ist die Zertifizierungsinstanz: Sie erhalten klare Leitlinien und Anforderungen für die Zertifizierung. Von der Kursstruktur bis hin zu den Qualifikationen der Kursleiter gibt die ZPP vor, welche Kriterien erfüllt sein müssen.

- Warum die Zertifizierung wichtig ist: Eine ZPP-Zertifizierung macht Ihre Präventionskurse für Krankenkassen förderfähig. Dies bedeutet, dass Ihre Teilnehmer unter bestimmten Voraussetzungen eine Erstattung oder sogar eine vollständige Kostenübernahme erhalten.

ZPP-zertifizierte Kurse: Ihr Schlüssel zu geförderten Präventionsangeboten

ZPP-zertifizierte Kurse sind ein Qualitätssiegel, das Ihnen den Zugang zu einem breiteren Publikum verschafft. Krankenkassen fördern Kurse, die durch die ZPP zertifiziert sind, weil sie sicherstellen, dass diese Kurse den hohen Anforderungen an Prävention und Gesundheitsförderung gerecht werden. Dies verschafft Ihnen nicht nur einen Wettbewerbsvorteil, sondern steigert auch das Vertrauen Ihrer Teilnehmer in die Qualität Ihres Angebots.

- So profitieren Sie von der ZPP-Zertifizierung: Durch die Förderung Ihrer Kurse durch Krankenkassen können Sie Ihren Teilnehmern, Patienten oder Kunden einen kostenfreien Präventionskurs anbieten und sich als professioneller Anbieter positionieren. Ihre Kurse werden auf allen Krankenkassenseiten gelistet, was Ihnen langfristig höhere Buchungszahlen bescheren kann.

- Krankenkassenförderung: Für viele Teilnehmer ist die Kostenübernahme oder Bezuschussung durch die Krankenkasse ein entscheidender Faktor bei der Wahl eines Präventionskurses. Mit einer ZPP-Zertifizierung stellen Sie sicher, dass Ihre Kurse für diese Förderungen in Frage kommen, was die Teilnahmehürden senkt und Ihre Reichweite erhöht.

Wichtig: Prävention Anwendungen werden im § 20 SGB V festgehalten, jedoch fallen Sie nicht unter das Medizinproduktgesetz und benötigen daher keine Medizinproduktzulassung. Dies reduziert die Einstiegshürde signifikant und beschleunigt die Zertifizierung. Gleichwohl müssen Qualitätsmaßnahmen gewahrt werden.

In diesen 4 Handlungsfeldern dürfen Sie Präventionskurse anbieten

Die Zentrale Prüfstelle Prävention (ZPP) strukturiert ihre Arbeit in vier klare Handlungsfelder, die den Kern der Präventionsarbeit darstellen. Um Ihre Kurse erfolgreich von der ZPP zertifizieren zu lassen, müssen diese in eines der folgenden Handlungsfelder passen. Jeder dieser Bereiche zielt darauf ab, die Gesundheit der Teilnehmer zu fördern und spezifische präventive Maßnahmen gegen häufige gesundheitliche Probleme anzubieten.

So strukturiert die ZPP die Handlungsfelder

Die vier Handlungsfelder der ZPP decken unterschiedliche Bereiche der Gesundheitsprävention ab. Diese Struktur dient dazu, präventive Maßnahmen klar zu definieren und sicherzustellen, dass jede Maßnahme spezifischen Gesundheitszielen dient. Hier ein Überblick:

- Bewegungsgewohnheiten: Dieses Handlungsfeld zielt darauf ab, Bewegungsmangel zu bekämpfen und eine gesunde körperliche Aktivität zu fördern. Von Rückenschulen über Ausdauertraining bis hin zu Bewegungsprogrammen für spezielle Zielgruppen (wie Senioren oder Schwangere) sind viele Kursarten möglich.

- Ernährung: Hier geht es um die Vermeidung von Fehlernährung, Mangelernährung und Übergewicht. Kurse in diesem Bereich vermitteln Wissen über gesunde Ernährungsgewohnheiten, unterstützen bei der Gewichtsreduktion und helfen, die Ernährungsgewohnheiten langfristig zu verbessern.

- Stressbewältigung und Ressourcenmanagement: Stress ist ein zentraler Faktor, der viele gesundheitliche Probleme verschärft. In diesem Handlungsfeld stehen Kurse im Vordergrund, die den Teilnehmern helfen, Stress zu reduzieren und ihre mentalen und emotionalen Ressourcen zu stärken.

- Suchtprävention: Dieses Handlungsfeld widmet sich der Prävention von Suchterkrankungen und dem verantwortungsvollen Umgang mit potenziell schädlichen Substanzen wie Alkohol, Tabak oder Medikamenten. Präventionskurse bieten Unterstützung bei der Entwöhnung und der Risikominimierung.

1. Handlungsfeld: Bewegungsgewohnheiten

Das Handlungsfeld Bewegungsgewohnheiten spielt eine zentrale Rolle in der Gesundheitsprävention. Kurse in diesem Bereich zielen darauf ab, Bewegungsmangel vorzubeugen und eine regelmäßige körperliche Aktivität in den Alltag der Teilnehmer zu integrieren. Diese Kurse richten sich an verschiedene Zielgruppen, darunter Kinder, Erwachsene, Senioren oder spezifische Gruppen wie Menschen mit Rückenproblemen. Ziel ist es, gesunde Bewegungsgewohnheiten zu fördern und langfristig die körperliche Belastbarkeit und das Wohlbefinden zu steigern.

Kernziele im Gesundheitssport

Die ZPP definiert im Bereich Bewegungsgewohnheiten sechs zentrale Ziele, die in Ihren Präventionskursen vermittelt werden sollten:

- Positive Einstellung zur Bewegung fördern: Ihre Kurse sollten den Teilnehmern Spaß an der Bewegung vermitteln und eine langfristige Motivation schaffen, körperlich aktiv zu bleiben.

- Wissen über die gesundheitsfördernde Wirkung von Bewegung vermitteln: Geben Sie Ihren Teilnehmern ein fundiertes Verständnis darüber, wie regelmäßige Bewegung zur Gesundheitsförderung beiträgt.

- Fähigkeit zur eigenständigen Gestaltung von Bewegungsaktivitäten fördern: Teilnehmer sollen in die Lage versetzt werden, eigenständig Bewegungsroutinen in ihren Alltag zu integrieren.

- Steigerung der Belastbarkeit und des Wohlbefindens: Ziel ist es, die körperliche Fitness der Teilnehmer zu verbessern und ihr allgemeines Wohlbefinden zu steigern.

- Erfahrungsaustausch und soziale Interaktion fördern: Gruppendynamik und gegenseitige Motivation sind entscheidende Faktoren, um die Teilnehmer zu unterstützen.

- Integration von Bewegung in den Alltag: Ihr Kurs sollte praxisnah zeigen, wie Bewegung einfach in den Alltag eingebunden werden kann – z.B. durch Treppensteigen, Walking oder kurze Bewegungspausen.

Diese motorischen Fähigkeiten müssen Sie in Ihrem Kurs abdecken

Die ZPP erwartet, dass Präventionskurse im Handlungsfeld Bewegungsgewohnheiten die folgenden motorischen Hauptbeanspruchungsformen ansprechen:

- Ausdauer: Verbesserung der Fähigkeit, über längere Zeit eine körperliche Belastung aufrechtzuerhalten, z.B. durch Walking, Laufen oder Schwimmen.

- Kraft: Stärkung der Muskulatur, z.B. durch Übungen wie Kniebeugen, Liegestütze oder Übungen mit leichten Gewichten.

- Beweglichkeit (Dehnfähigkeit): Erhöhung der Bewegungsfreiheit in den Gelenken, z.B. durch Dehnübungen oder Yoga.

- Koordination: Förderung der harmonischen und zielgerichteten Ausführung von Bewegungen, z.B. durch Gleichgewichtsübungen oder funktionelles Training.

Je nach Zielgruppe und Kursart können Sie sich entweder auf eine dieser Hauptbeanspruchungsformen konzentrieren oder mehrere kombinieren. Bewegungseinsteiger profitieren oft von Kursen, die sich auf eine Hauptbeanspruchungsform fokussieren, während fortgeschrittene Teilnehmer von der Kombination mehrerer Bereiche profitieren.

Aufbau Ihres Bewegungskurses: So muss der Kurs strukturiert sein

Für eine erfolgreiche ZPP-Zertifizierung muss Ihr Kurs bestimmten Anforderungen im Aufbau und in den Inhalten folgen:

- Praxisbeispiele für Bewegungskurse: Ein klassischer Kurs könnte "Ausdauertraining für Einsteiger" heißen und sich auf Walking, Laufen oder Übungen zur Herz-Kreislauf-Stärkung fokussieren. Ebenso kann eine Rückenschule Beweglichkeit, Kraft und Koordination kombinieren, um gezielt Rückenbeschwerden vorzubeugen.

- Methoden, die Ihre Teilnehmer begeistern: Setzen Sie auf eine Kombination aus theoretischem Wissen und praktischen Übungen. Theoretische Inputs vermitteln den Teilnehmern das nötige Hintergrundwissen, während praktische Übungen direkt angewendet werden. Der Einsatz motivierender Musik während der Bewegungseinheiten kann den Spaßfaktor zusätzlich erhöhen.

Wichtig ist, dass Ihr Kurs strukturiert ist und die Teilnehmer von Woche zu Woche Fortschritte erkennen können. Planen Sie auch Zeit für den Erfahrungsaustausch in der Gruppe ein, um die soziale Interaktion zu fördern.

Welche Qualifikation Sie als Kursleiter unbedingt mitbringen müssen

Diese Qualifikationen sind in zwei Präventionsprinzipien unterteilt, die auf unterschiedliche Gesundheitsziele abzielen. Seit dem 1. Oktober 2020 gelten strengere Anforderungen, um die Qualität und Wirksamkeit der Präventionskurse sicherzustellen. Die Qualifikationsanforderungen haben 2020 zugenommen, weshalb wir einen ausführlichen Artikel dazu geschrieben haben. Wir haben hier eine Auflistung der Anforderungen, wir empfehlen Ihnen jedoch den ausführlichen Artikel zu lesen zu den Kursanbieterqualifikationen.

Kursleiter, die Präventionskurse zur Reduzierung von Bewegungsmangel anbieten, benötigen:

- Staatlich anerkannter bewegungsbezogener Berufs- oder Studienabschluss (z.B. Sportwissenschaft, Physiotherapie, Krankengymnastik)

- Zusätzliche Einweisung in das durchzuführende Programm, falls ein zertifiziertes Konzept verwendet wird (z.B. Aquagymnastik, Nordic Walking)

- Nichtformale berufliche Qualifizierung: Mindestens zwölfmonatige berufliche Qualifizierung mit wissenschaftsbasiertem Curriculum und Abschlussprüfung

| Präventionsprinzip | Qualifikation ab 01.10.2020 | Mindeststandards |

|---|---|---|

| Reduzierung von Bewegungsmangel | Staatlich anerkannter Abschluss + Einweisung oder nichtformale berufliche Qualifizierung | - Trainingswissenschaft (150 Std./5 ECTS) |

| - Einweisung in das zertifizierte Programm (z.B. Nordic Walking) | - Medizin (150 Std./5 ECTS) | |

| - Praxis der Sportarten (150 Std./5 ECTS) | ||

| - Grundlagen der Gesundheitsförderung (30 Std./1 ECTS) |

2. Handlungsfeld: Ernährung

Das Handlungsfeld Ernährung spielt eine entscheidende Rolle in der Gesundheitsförderung. Hier geht es darum, Mangel- und Fehlernährung zu vermeiden und den Teilnehmern das Wissen sowie die Werkzeuge zu vermitteln, um eine gesunde, ausgewogene Ernährung in ihren Alltag zu integrieren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Vermeidung von Übergewicht und den damit verbundenen gesundheitlichen Risiken.

Präventionsprinzipien: So vermeiden Sie Mangel- und Fehlernährung effektiv

Im Handlungsfeld Ernährung stehen zwei zentrale Präventionsprinzipien im Vordergrund:

- Förderung einer gesunden Ernährung und der Handlungskompetenz: Ihre Teilnehmer sollen nicht nur wissen, wie eine gesunde Ernährung aussieht, sondern auch in der Lage sein, diese in ihren Alltag umzusetzen. Dazu gehört, Gewohnheiten zu entwickeln, die langfristig Bestand haben.

- Vermeidung und Reduktion von Übergewicht: Übergewicht ist in Deutschland ein weit verbreitetes Gesundheitsproblem. Ihr Kurs sollte deshalb klare Strategien vermitteln, wie Übergewicht durch eine bedarfsgerechte und ausgewogene Ernährung verhindert oder reduziert werden kann. Wichtig ist dabei auch, die Bedeutung von Bewegung als ergänzenden Faktor zur Ernährung zu betonen.

Ihre Präventionskurse müssen sich auf diese Prinzipien stützen und den Teilnehmern sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Fähigkeiten vermitteln, die es ihnen ermöglichen, ihre Ernährungsgewohnheiten nachhaltig zu ändern.

So bauen Sie Ihren Ernährungskurs richtig auf

Ein gut strukturierter Ernährungskurs muss klar definierte Inhalte und Ziele haben. Diese richten sich nach den DGE-Empfehlungen (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) und den Prinzipien der Prävention.

- Inhalte, die überzeugen: Der Kurs sollte den Teilnehmern die Grundlagen einer gesunden Ernährung näherbringen. Dies umfasst Themen wie die optimale Versorgung mit Makro- und Mikronährstoffen, die richtige Portionsgrößen und die Bedeutung einer ausreichenden Trinkmenge. Zudem sollten praktische Tipps zur Umsetzung im Alltag gegeben werden, wie z.B. der richtige Einkauf und die Zubereitung gesunder Mahlzeiten. Ein effektiver Kurs motiviert die Teilnehmer, ihre Ernährungsweise aktiv zu verbessern und Bewegung in den Alltag zu integrieren. Dies könnte durch kleine Bewegungseinheiten oder die Förderung einer aktiveren Lebensweise unterstützt werden.

Diese Ausschlusskriterien dürfen Sie nicht übersehen: Für eine erfolgreiche Zertifizierung durch die ZPP gibt es klare Vorgaben, was in einem Präventionskurs im Bereich Ernährung nicht erlaubt ist. Dazu gehören:

- Produktwerbung und der Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln.

- Spezielle Diäten wie Formula-Diäten oder Programme, die sich ausschließlich auf Kalorienreduktion konzentrieren.

- Die Durchführung von genetischen Analysen oder Stoffwechselmessungen.

- Reine Koch- und Backkurse, die keine tiefergehenden ernährungswissenschaftlichen Grundlagen vermitteln.

Ihre Kurse sollten sich darauf konzentrieren, den Teilnehmern gesundheitsfördernde Verhaltensweisen zu vermitteln und langfristige Veränderungen zu unterstützen, statt kurzfristige „Diäten“ zu propagieren.

Ihre Qualifikation als Kursleiter: Was Sie vorweisen müssen

Für die Durchführung von Präventionskursen im Handlungsfeld Ernährung gelten spezifische Qualifikationsanforderungen. Die Qualifikationen unterteilen sich in zwei Präventionsprinzipien, die sich auf verschiedene Gesundheitsziele fokussieren: Vermeidung von Mangel- und Fehlernährung sowie Vermeidung und Reduktion von Übergewicht.

- Staatlich anerkannter ernährungsbezogener Berufs- oder Studienabschluss: Dazu gehören Abschlüsse wie Diätassistent/in, Oecotrophologe/in, Ernährungswissenschaftler/in oder vergleichbare Abschlüsse.

- Nachweis von Mindeststandards: Kursleiter müssen umfassende fachwissenschaftliche, fachpraktische und fachübergreifende Kompetenzen nachweisen, um sicherzustellen, dass sie in der Lage sind, ihre Teilnehmer fundiert zu beraten.

| Präventionsprinzip | Qualifikationen ab 01.10.2020 | Mindeststandards |

|---|---|---|

| Vermeidung von Mangel- und Fehlernährung sowie Vermeidung und Reduktion von Übergewicht | Staatlich anerkannter Abschluss + Einweisung in das zertifizierte Programm | - Ernährung (360 Std./12 ECTS) |

| - Nachweis der Mindeststandards in Ernährung, Ernährungsmedizin | - Ernährungsmedizin (360 Std./12 ECTS) | |

| - Lebensmittel- und Warenkunde (450 Std./15 ECTS) | ||

| - Grundlagen der Gesundheitsförderung (30 Std./1 ECTS) |

3. Handlungsfeld: Stressbewältigung und Ressourcenmanagement

Das Handlungsfeld Stressbewältigung und Ressourcenmanagement fokussiert sich darauf, den Teilnehmern Methoden zur Stressreduktion und zum Aufbau mentaler und emotionaler Widerstandskraft zu vermitteln. Die zunehmende Belastung durch Stress und stressbedingte Erkrankungen macht diesen Bereich zu einem zentralen Element der Gesundheitsprävention. Präventionskurse in diesem Handlungsfeld sollen den Teilnehmern nicht nur Entspannungsmethoden bieten, sondern auch nachhaltige Strategien zur Bewältigung von Stresssituationen im Alltag vermitteln.

Stress verstehen und effektiv begegnen: Die Grundlagen für Ihren Erfolg

Um wirksame Präventionskurse im Bereich Stressbewältigung anzubieten, müssen Sie den Teilnehmern ein fundiertes Verständnis für Stress und seine Auswirkungen vermitteln:

- Stressreaktionen: Vom akuten Stress bis zur Prävention stressbedingter Erkrankungen: Die Teilnehmer sollen verstehen, wie Stress entsteht, wie der Körper darauf reagiert und welche Folgen chronischer Stress für die Gesundheit hat. Dazu gehören z.B. Herz-Kreislauf-Probleme, Schlafstörungen oder psychosomatische Beschwerden.

- Mehr als Entspannung: Stressbewältigung ist nicht nur eine Frage der Entspannung. Ihre Teilnehmer benötigen konkrete Werkzeuge, um Stress langfristig zu bewältigen und ihre persönlichen Ressourcen zu stärken. Dabei spielen Achtsamkeit, Selbstmanagement und der Aufbau von Resilienz eine entscheidende Rolle.

Die 3 Ebenen des Stressmanagements: So bieten Sie echten Mehrwert

Für eine nachhaltige Stressbewältigung müssen Ihre Kurse auf drei Ebenen ansetzen:

- Instrumentelles Stressmanagement: Hier geht es darum, den Stressor direkt anzugehen. Dies kann durch bessere Arbeitsorganisation, Zeitmanagement oder die Nutzung von sozialer Unterstützung geschehen. Ziel ist es, die äußeren Faktoren, die Stress verursachen, zu minimieren.

- Kognitives Stressmanagement: Diese Ebene fokussiert sich darauf, stressverstärkende Gedanken und Bewertungen zu erkennen und zu verändern. Die Teilnehmer lernen, ihre Wahrnehmung von Stresssituationen zu verändern, indem sie z.B. ihre Selbstwirksamkeit stärken und eine positivere Sichtweise entwickeln.

- Palliativ-regeneratives Stressmanagement: Auf dieser Ebene lernen die Teilnehmer, ihre Stressreaktionen zu regulieren. Dies umfasst Entspannungstechniken wie Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung und Achtsamkeitsübungen. Ziel ist es, die Fähigkeit zur Erholung zu fördern und langfristig zu stabilisieren.

Multimodale Ansätze: So kombinieren Sie Stressbewältigung und Ressourcenaufbau

Eine besonders wirksame Methode zur Stressbewältigung ist der multimodale Ansatz, bei dem mehrere Stressmanagement-Ebenen miteinander kombiniert werden. Dies ermöglicht es Ihnen, individuell auf die Bedürfnisse Ihrer Teilnehmer einzugehen und ihnen eine ganzheitliche Unterstützung zu bieten.

- Individuelle Lösungen: Jeder Mensch reagiert anders auf Stress. Durch die Kombination von kognitiven, instrumentellen und regenerativen Techniken können Sie sicherstellen, dass Ihre Teilnehmer die für sie passenden Methoden finden und anwenden können.

- Fit für den Alltag: Die langfristige Wirksamkeit von Stressmanagement-Methoden hängt davon ab, wie gut sie sich in den Alltag integrieren lassen. Ihr Kurs sollte daher nicht nur auf akute Entspannung abzielen, sondern den Teilnehmern helfen, ihre Bewältigungsstrategien auch im beruflichen und privaten Alltag anzuwenden.

Qualifikation: Welche Kompetenzen Sie für erfolgreiche Stressmanagement-Kurse brauchen

Um Kurse im Handlungsfeld Stressbewältigung und Ressourcenmanagement erfolgreich anbieten zu können, gelten strenge Qualifikationsanforderungen. Diese umfassen fundierte Kenntnisse in den Bereichen Stressbewältigung, Gesundheitsförderung und pädagogisch-psychologischen Methoden. Die ZPP fordert eine Kombination aus theoretischer Expertise und praktischer Erfahrung, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Teilnehmer effektiv unterstützen können.

- Fachwissenschaftliche Kompetenz: Mindestens 60% der Fachkompetenzen müssen durch wissenschaftliche Studiengänge an Universitäten oder Fachhochschulen erworben worden sein. Bis zu 40% können durch anerkannte Weiterbildungsmaßnahmen ergänzt werden.

- Fachpraktische Kompetenz: Umfasst die Schulung und Selbsterfahrung in stressbewältigenden Programmen sowie die Anleitung der Teilnehmer.

- Fachübergreifende Kompetenz: Hierbei geht es um grundlegende Kenntnisse in Gesundheitsförderung und Prävention sowie die Fähigkeit, die Maßnahmen in den Alltag der Teilnehmer zu integrieren.

- Zusätzlich zu den Qualifikationen im multimodalen Stressmanagement benötigen Kursleiter spezifische Qualifikationen im jeweiligen Entspannungsverfahren (z.B. in Autogenem Training oder Progressiver Muskelentspannung).

| Präventionsprinzip | Qualifikationen ab 01.10.2020 | Mindeststandards |

|---|---|---|

| Multimodales Stress- und Ressourcenmanagement | Hochschulabschluss + Einweisung in zertifizierte Programme (z.B. MBSR) | - Pädagogik, Psychologie (360 Std./12 ECTS) |

| - Fachübergreifende Kompetenzen (z.B. Didaktik, Gesundheitspsychologie) | - Stressmanagement-Theorien (180 Std./6 ECTS) | |

| - Medizinische Grundlagen (90 Std./3 ECTS) | ||

| - Evaluation, Qualitätssicherung (90 Std./3 ECTS) | ||

| Entspannung und Erholung | Qualifikation in Entspannungsverfahren + Einweisung in zertifizierte Programme | - Didaktik der Entspannungsverfahren (150 Std./5 ECTS) |

4. Handlungsfeld: Suchtprävention

Die Suchtprävention ist ein zunehmend wichtiges Handlungsfeld in der Gesundheitsförderung. Es konzentriert sich darauf, den Missbrauch von Substanzen wie Tabak, Alkohol und Medikamenten zu verhindern und Menschen zu unterstützen, die bereits ein riskantes Konsumverhalten entwickelt haben. Ziel ist es, durch verhaltensbezogene Prävention die Entstehung von Abhängigkeiten zu verhindern und den verantwortungsvollen Umgang mit potenziell schädlichen Substanzen zu fördern.

Warum Suchtprävention ein Handlungsfeld mit großem Potenzial ist

Suchtmittel wie Tabak, Alkohol und Medikamente stellen nach wie vor eine große Herausforderung für die Gesundheit vieler Menschen dar. Die gesundheitlichen Folgen, insbesondere durch Tabak- und Alkoholkonsum, belasten nicht nur die Betroffenen, sondern auch das Gesundheitssystem.

- Tabak, Alkohol und Medikamente: Tabakkonsum ist nach wie vor eine der häufigsten vermeidbaren Todesursachen in Deutschland. Der Konsum von Alkohol sowie der Missbrauch von Medikamenten (z.B. Schmerz- und Beruhigungsmitteln) haben ebenfalls weitreichende gesundheitliche Konsequenzen, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lebererkrankungen und psychische Probleme.

- Präventionsmaßnahmen, die wirklich wirken: Erfolgreiche Präventionskurse bieten den Teilnehmern nicht nur Aufklärung über die Risiken des Konsums, sondern vermitteln auch konkrete Strategien zur Entwöhnung und zum Aufbau gesunder Lebensgewohnheiten. Programme zur Rauchentwöhnung oder Alkoholprävention sind besonders wirksam, wenn sie auf verhaltenstherapeutischen Ansätzen basieren und individuell angepasst werden.

Erfolgsfaktoren für Ihren Suchtpräventionskurs

Um einen Suchtpräventionskurs erfolgreich durchzuführen, müssen Sie sich an den Anforderungen des § 20 SGB V orientieren, der die Richtlinien für verhaltensbezogene Präventionsangebote festlegt. Hier sind einige Schlüsselfaktoren, die den Erfolg Ihres Kurses ausmachen:

- Verhaltensbezogene Prävention nach § 20 SGB V: Ihr Kurs muss verhaltensorientiert sein und den Teilnehmern helfen, ihre Konsumgewohnheiten langfristig zu ändern. Dies umfasst sowohl Aufklärung als auch praktische Verhaltensstrategien. Programme zur Rauchentwöhnung beinhalten oft Elemente wie Nikotinersatztherapie oder psychologische Unterstützung. Alkoholpräventionskurse können auf der Entwicklung eines risikoarmen Konsums basieren oder darauf abzielen, den Konsum komplett einzustellen.

- Schulungen im betrieblichen Kontext: Suchtprävention kann auch im Arbeitsumfeld eine große Rolle spielen. Unternehmen sind zunehmend daran interessiert, Programme zur Prävention von Alkohol- und Drogenmissbrauch anzubieten, um die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten. Ihre Präventionskurse sollten daher auch auf betriebliche Gesundheitsförderung ausgerichtet sein. Führungskräfte können beispielsweise geschult werden, riskantes Verhalten frühzeitig zu erkennen und angemessen zu reagieren.

Qualifikation: Das brauchen Sie, um als Kursleiter in der Suchtprävention erfolgreich zu sein

Das Handlungsfeld Suchtprävention erfordert eine umfassende Ausbildung in Bereichen wie Suchtberatung, Verhaltensänderung und Gesundheitsförderung. Sie müssen als Kursleiter über entsprechende Qualifikationen verfügen, um diesen komplexen Anforderungen gerecht zu werden.

- Fachwissenschaftliche Kompetenz: Ein staatlich anerkannter Berufs- oder Studienabschluss in Bereichen wie Pädagogik, Psychologie, Sozialarbeit, Gesundheitswissenschaften oder Medizin ist erforderlich.

- Zusatzqualifikationen: Neben dem Grundabschluss müssen Kursleiter spezifische Zusatzqualifikationen in der Suchtprävention nachweisen, z.B. durch spezialisierte Weiterbildungen in Rauchentwöhnung oder Alkoholprävention.

- Einweisung in das durchzuführende Programm: Dies gilt insbesondere für zertifizierte Konzepte zur Rauchentwöhnung oder Suchtprävention, die von der ZPP anerkannt sind.

Wichtig: Für Kursleiter, deren Kurse bis zum 30.09.2020 zertifiziert wurden, gilt ein Bestandsschutz. Was das bedeutet, können Sie im ausführlichen Artikel nachlesen.

| Präventionsprinzip | Qualifikationen ab 01.10.2020 | Mindeststandards |

|---|---|---|

| Verhaltensbezogene Suchtprävention | Staatlich anerkannter Abschluss + Zusatzqualifikation (z.B. Rauchentwöhnung) | - Pädagogik, Soziale Arbeit (180 Std./6 ECTS) |

| Einweisung in zertifizierte Programme (z.B. Nichtraucherkurse) | - Psychologie des Gesundheitsverhaltens (90 Std./3 ECTS) | |

| - Evaluation, Qualitätssicherung (90 Std./3 ECTS) | ||

| Betriebliche Suchtprävention | Kombination von Suchtprävention mit anderen Handlungsfeldern (z.B. Stressmanagement) | - Gesundheitsförderung (30 Std./1 ECTS) |

Zertifizieren Sie Ihren Kurs: Der Weg zur ZPP-Anerkennung

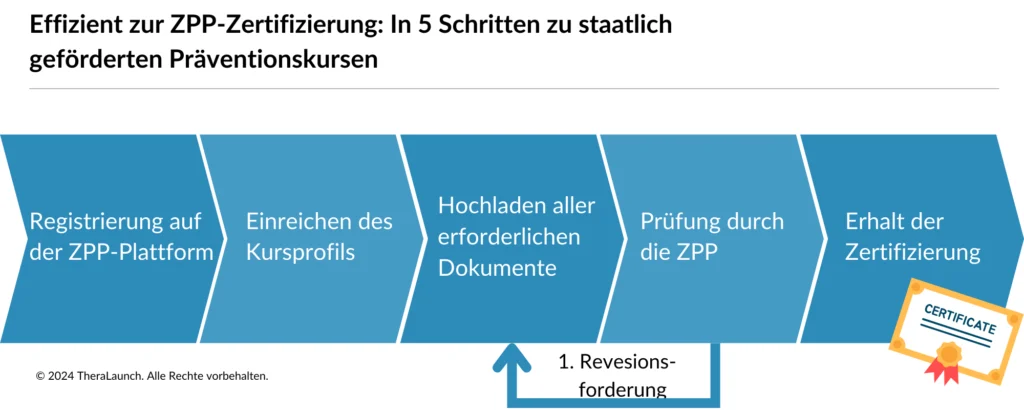

Die Zertifizierung Ihres Präventionskurses durch die Zentrale Prüfstelle Prävention (ZPP) ist entscheidend, um Ihr Angebot für die Krankenkassenförderung zugänglich zu machen. Damit Ihr Kurs den gesetzlichen Anforderungen nach § 20 SGB V entspricht, müssen Sie verschiedene Schritte durchlaufen und bestimmte Unterlagen einreichen. Wenn Sie den Prozess systematisch angehen, ist die Zertifizierung machbar.

Der Ablauf der Zertifizierung: So kommen Sie sicher ans Ziel

Um die ZPP-Anerkennung zu erhalten, müssen Sie die Anforderungen präzise erfüllen. Falls Sie sich für den genauen Zertifizierungsprozess interessieren, dann haben wir dazu einen ausführlichen Beitrag veröffentlicht, damit Sie wissen, was das für Sie bedeutet. Hier ein kurzer Überblick, was dabei von Ihnen verlangt wird:

- Kurskonzept: Entwickeln Sie ein detailliertes Konzept, das die Ziele, Inhalte und Methoden Ihres Kurses beschreibt. Es sollte klar definiert sein, welchem Handlungsfeld Ihr Kurs zugeordnet ist (Bewegung, Ernährung, Stressbewältigung oder Suchtprävention) und welche Zielgruppe Sie ansprechen.

- Teilnahmeunterlagen: Stellen Sie umfassende und praxisnahe Unterlagen für die Teilnehmer bereit. Diese sollten nicht nur theoretische Inhalte enthalten, sondern auch Anleitungen und Materialien, die die Teilnehmer nach dem Kurs nutzen können.

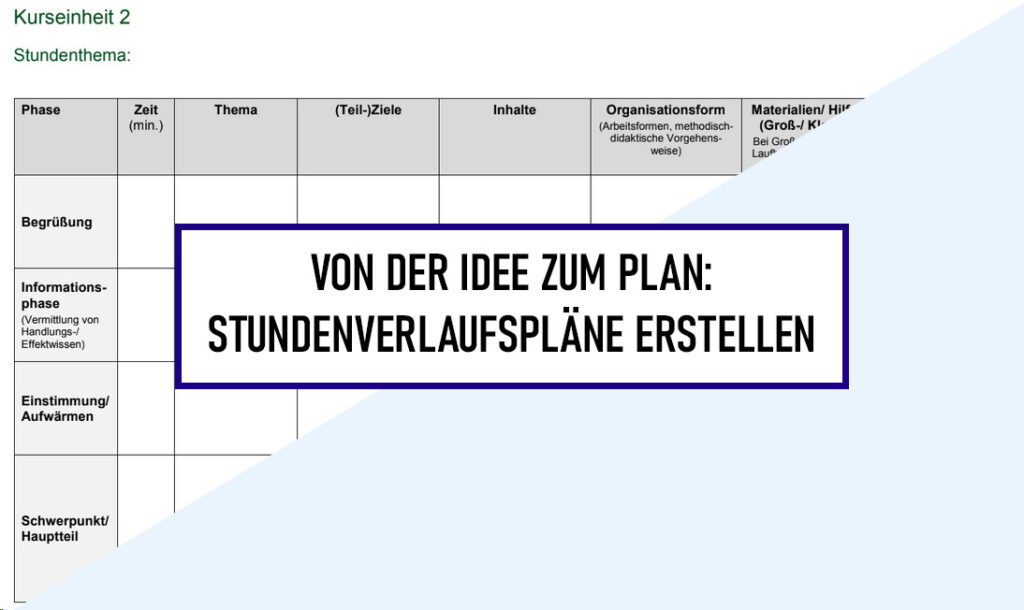

- Stundenverlaufsplan: Der Stundenverlaufsplan ist eine zentrale Anforderung der ZPP. Er muss jede einzelne Kurseinheit detailliert darstellen, einschließlich der Lehrmethoden und der Zeitplanung. Achten Sie darauf, dass die Einheiten klar strukturiert sind und sowohl Theorie als auch Praxis sinnvoll kombiniert werden.

- Methoden und Evaluation: Zeigen Sie auf, welche Lehrmethoden Sie einsetzen und wie Sie den Lernerfolg der Teilnehmer sicherstellen. Die ZPP achtet darauf, dass Ihre Methoden auf den präventiven Gesundheitszielen basieren und die Teilnehmer sowohl theoretisch als auch praktisch profitieren.

- Qualifikationsnachweise: Reichen Sie alle erforderlichen Nachweise über Ihre Qualifikationen als Kursleiter ein. Dies schließt auch Zusatzqualifikationen oder Zertifizierungen ein, die für die Durchführung eines bestimmten Programms erforderlich sind.

- Programmanpassungen: Falls Sie ein zertifiziertes Konzept verwenden (z.B. ein standardisiertes Programm für Rückenschulen oder Rauchentwöhnung), müssen Sie möglicherweise zusätzliche Nachweise über Einweisungen in das Programm erbringen.

Ein gut strukturiertes und durchdachtes Kurskonzept ist der erste Schritt zur Zertifizierung. Die ZPP erwartet eine klare Darstellung der Kursinhalte, nachvollziehbare Lernziele und praxisorientierte Materialien, die den Teilnehmern langfristig Nutzen bieten.

Was die ZPP wirklich sehen will: Inhalte, die überzeugen

Die ZPP legt besonderen Wert auf gut strukturierte Kursinhalte, die den Teilnehmern nicht nur theoretisches Wissen vermitteln, sondern auch praktische Fähigkeiten zur Gesundheitsförderung. Ihr Konzept sollte zeigen, wie der Kurs die Teilnehmer motiviert, präventive Maßnahmen in ihren Alltag zu integrieren. Der Fokus liegt dabei auf einem nachhaltigen Ansatz, der langfristige Verhaltensänderungen fördert.

Achten Sie darauf, dass Ihre Materialien sowohl informativ als auch leicht umsetzbar sind. Die Teilnehmer müssen befähigt werden, das Gelernte eigenständig anzuwenden. Ein praxisnaher Stundenverlaufsplan, der Theorie und Praxis miteinander verknüpft, ist hierbei entscheidend.

Warum ZPP-zertifizierte Kurse der Schlüssel zur Gesundheitsprävention sind

ZPP-zertifizierte Kurse bieten sowohl für Sie als Anbieter als auch für Ihre Teilnehmer erhebliche Vorteile. Die Zertifizierung stellt sicher, dass Ihr Kurs den hohen Qualitätsstandards der Gesundheitsprävention entspricht und damit förderfähig durch die Krankenkassen wird. Für Ihre Teilnehmer bedeutet das nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch die Gewissheit, dass sie an einem wissenschaftlich fundierten, praxisnahen und wirksamen Präventionskurs teilnehmen.

Die Zertifizierung durch die ZPP hat langfristig positive Auswirkungen auf die Gesundheitsförderung:

- Langfristige Gesundheitsförderung durch qualifizierte Präventionsangebote: Ihre Teilnehmer profitieren von fundierten und strukturierten Kursen, die sie dazu befähigen, gesundheitsfördernde Maßnahmen nachhaltig in ihren Alltag zu integrieren.

- Bringen Sie Ihre Teilnehmer auf den Weg zu einem gesünderen Leben: Mit ZPP-zertifizierten Kursen bieten Sie nicht nur kurzfristige Lösungen, sondern begleiten Ihre Teilnehmer auf dem Weg zu einem langfristig gesünderen Lebensstil. Dies erhöht nicht nur ihre Zufriedenheit, sondern auch die Bindung an Ihre Angebote.

FAQ: Alles, was Sie über die ZPP-Zertifizierung wissen müssen

Welche Kosten kommen auf mich zu?

Bei der Zertifizierung Ihres Kurses fallen verschiedene Kosten an, die Sie bei der Planung berücksichtigen sollten:

- Gebühren: Die ZPP erhebt für die Prüfung und Zertifizierung von Präventionskursen Gebühren. Diese können je nach Kurs und Umfang variieren. Es ist ratsam, sich im Vorfeld über die genauen Kosten zu informieren.

- Fortbildungskosten: Falls Sie zusätzliche Qualifikationen oder Einweisungen in ein zertifiziertes Programm benötigen, entstehen hierfür ebenfalls Kosten. Diese hängen von den jeweiligen Anforderungen und Schulungen ab.

- Kostenaufteilung: Neben den direkten Zertifizierungsgebühren sollten Sie auch eventuelle Zusatzkosten für Kursmaterialien, Fortbildungen und die Erstellung der Kursunterlagen einplanen. Eine gründliche Vorbereitung auf die Zertifizierung reduziert die Wahrscheinlichkeit zusätzlicher Kosten durch Nachbesserungen.

Wie lange dauert die Zertifizierung?

Der Zertifizierungsprozess kann je nach Umfang der Unterlagen und der Komplexität des Kurses unterschiedlich lange dauern:

- Durchschnittliche Bearbeitungszeiten: Die ZPP benötigt in der Regel mehrere Wochen bis Monate, um alle eingereichten Unterlagen zu prüfen. Je nachdem, wie gut Ihre Unterlagen vorbereitet sind, kann der Prozess beschleunigt oder verzögert werden.

- Möglichkeiten zur Beschleunigung: Sie können den Prozess beschleunigen, indem Sie alle erforderlichen Dokumente vollständig und fehlerfrei einreichen. Eine klare Struktur und detaillierte Nachweise Ihrer Qualifikationen sowie des Kursinhalts sorgen für eine reibungslosere Bearbeitung.

- Anerkennung Ihres Kurses: Sobald alle Unterlagen erfolgreich geprüft wurden, erhalten Sie eine Bestätigung über die Zertifizierung Ihres Kurses. Von diesem Zeitpunkt an können Ihre Teilnehmer von den Krankenkassen-Zuschüssen profitieren.

Mit einer gründlichen Vorbereitung und der Berücksichtigung aller Anforderungen steht einer erfolgreichen Zertifizierung Ihres Kurses nichts im Wege. Dies eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten im Gesundheitsmarkt und gibt Ihren Teilnehmern Zugang zu hochwertigen Präventionsmaßnahmen.